Le débat sur la politique migratoire suisse est plus que jamais d’actualité, depuis le lancement par l’UDC de sa nouvelle initiative isolationniste (« initiative sur la durabilité »). Ce qui est nouveau, c’est que le président d’economiesuisse s’en mêle en tenant des propos critiques sur l’immigration. Face à ces critiques, la vraie question est de savoir quelle serait l’alternative au système actuel, basé sur la libre circulation des personnes assortie de mesures d’accompagnement. Un système à points ou de contingents serait-il réellement plus favorable aux travailleuses et travailleurs ?

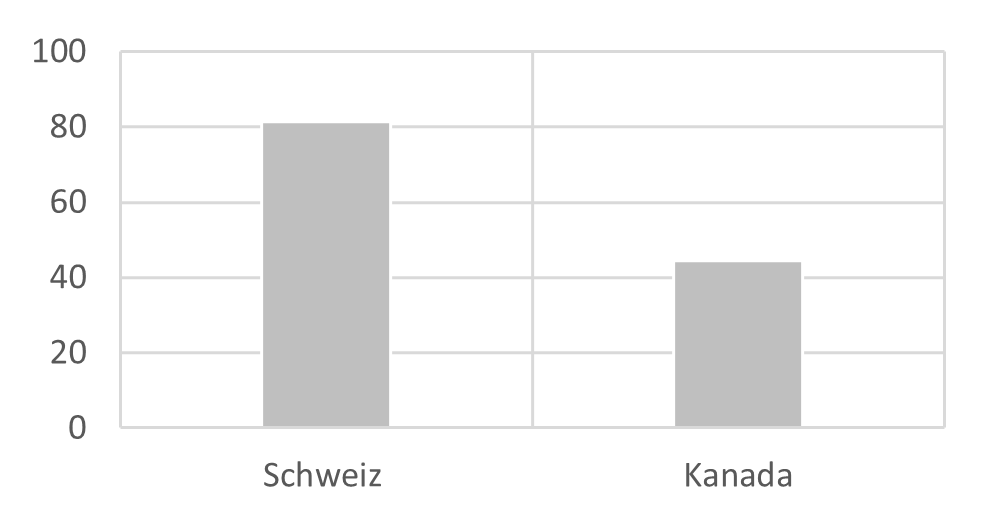

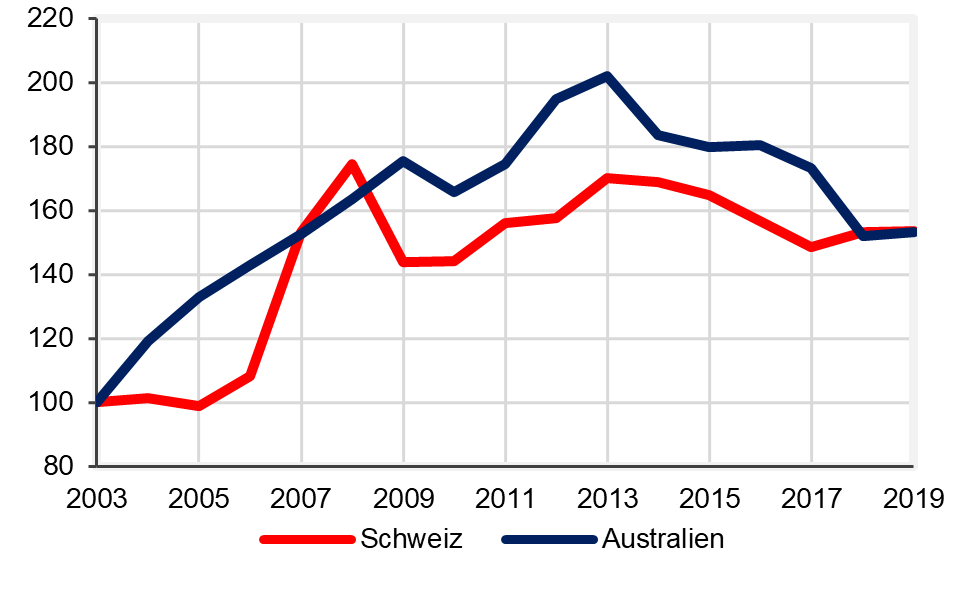

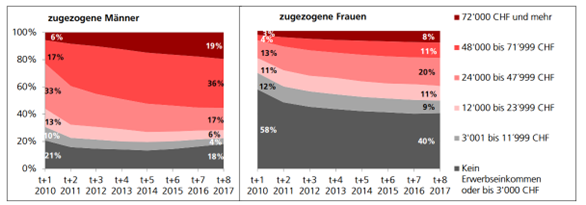

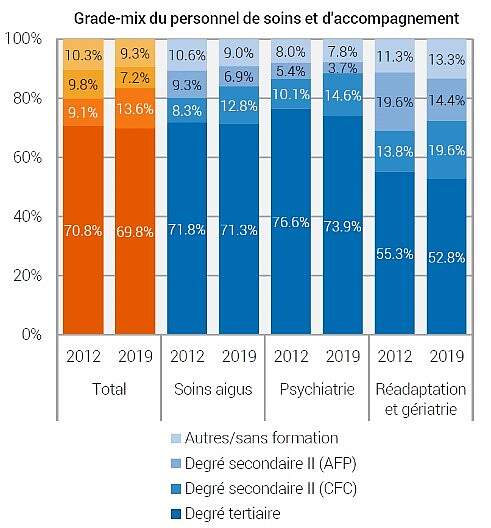

D’autres pays comme le Canada, l’Australie ou le Royaume-Uni se servent de systèmes à points . Il n’est possible d’immigrer dans de tels pays qu’à condition de remplir les critères fixés par l’État. Il faut par exemple détenir un diplôme universitaire et bien maîtriser la langue nationale. Or beaucoup d’universitaires ayant émigré au Canada doivent se contenter d’emplois auxiliaires – par exemple dans l’hôtellerie-restauration ou en conduisant des taxis. Et comme la protection des salaires laisse à désirer, les études menées révèlent de fortes pressions sur les salaires. En Suisse par contre, il faut un contrat de travail pour immigrer dans le cadre de l’ALCP. Grâce à cette précaution et à la protection des salaires en place, la participation au marché du travail et la situation salariale sont meilleures en Suisse. Au Canada, seuls 44 % des universitaires récemment arrivés dans le pays occupent des postes nécessitant un diplôme de degré tertiaire. En Suisse, ce chiffre est bien plus élevé.